虚血性心疾患検査・治療

心臓カテーテル検査

心臓カテーテル検査の必要性

この検査は、心電図、胸部レントゲン写真等の一般の循環器検査では得られない心臓の血管の情報を得るための検査です。最近は、CT検査、MRI検査等でかなり血管の状態がわかるようになってきましたが、本検査により正確な情報を得ることが正確な診断、治療方針決定のために必要となります。また、右心カテーテル検査の追加により心臓の機能もわかります。

検査の方法

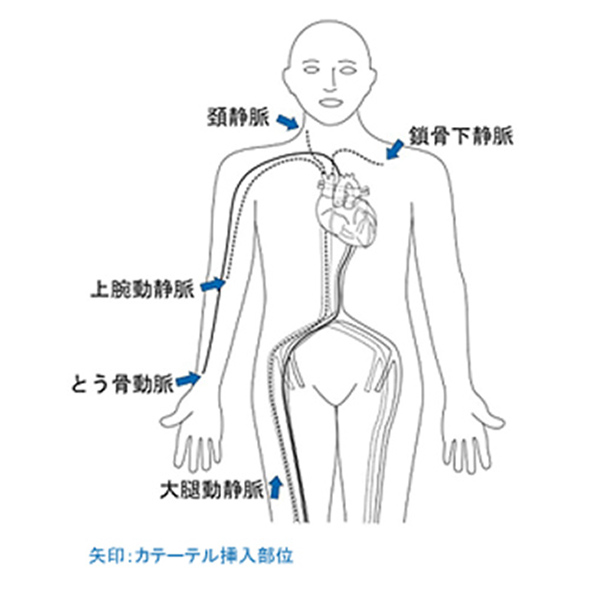

局所麻酔をした後に細いカテーテルを通常は右手首あるいは右肘の動脈より挿入し、心臓までカテーテルを到達させて心臓の血管に直接カテーテルをひっかけて造影剤を流します。それにより正確な血管の情報が得られます。右手が何らかの理由で検査に適さない患者さんでは左手より行うこともあります。

また、透析を行っている患者さんやバイパス手術を行っている患者さん等では足のつけねの血管より施行することもあります。右心カテーテルが必要な場合には右肘の静脈あるいは首の静脈よりカテーテルを挿入します。カテーテルが心臓の壁にあたる時や、造影剤や薬を使ったときなどに胸が苦しいなどの症状が出ることがありますが、一時的で心配いりません。検査時間は30分から1時間程度ですが、病気の内容により長くなることもあります。

検査の内容

-

01

右心カテーテル検査

静脈よりカテーテルを挿入し、右心室や肺動脈までカテーテルをすすめて心臓の中の圧力や心拍出量を測定します。

-

02

左室造影、右室造影

左心室の中にカテーテルを挿入し造影剤を投与することにより心臓の動きを直接検査します。

-

03

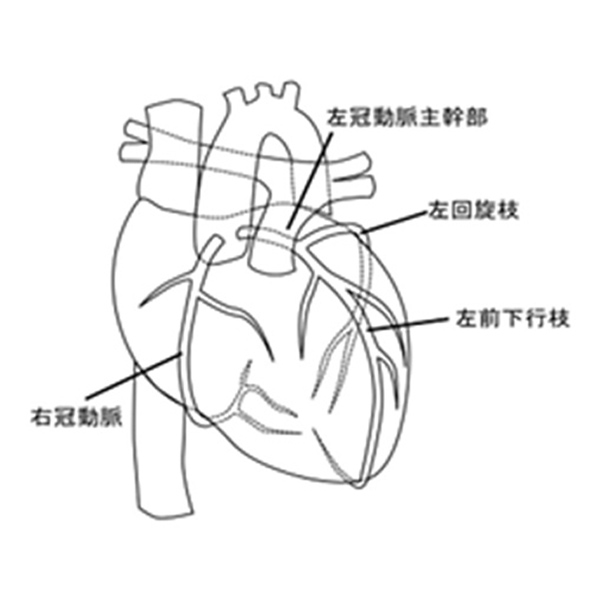

冠動脈造影

心臓の動脈である冠動脈にカテーテルを直接ひっかけて、造影剤を投与することにより冠動脈の狭窄や閉塞を調べます。

-

04

心筋生検

心筋症等の心臓の筋肉自体に問題がある病気の場合に心臓の筋肉の一部をカテーテルで採取します。

-

05

アセチルコリン負荷試験

心臓の動脈に狭窄がないのに胸痛を訴えられる患者さんの中に血管が痙攣することによって症状がでる患者さんがいます。その疑いがあるときにはアセチルコリンという物質を直接冠動脈の中に投与して痙攣がおこらないかを検査します。この際には静脈よりペースメーカーのカテーテルを挿入しながら行います。

検査前後について

- 検査前について

- 検査数時間前の食事は出来ません。検査に行く前、または前日から点滴をします。足のつけねの血管より施行する場合は、検査中・検査後はトイレに行けないので検査前に尿道カテーテルを入れます。普段、服用している薬は中止することがあります。

- 検査後について

- 手から検査を行った場合には、専用のバンドで数時間圧迫しますが、それ以外に特殊な処置は必要ありません。足から行った場合には検査後はベッド上安静が必要です。6時間後、医師がカテーテル挿入部位を確認して、問題がないことを確認して歩行が可能です。検査終了時間によっては翌朝までベッド上安静が続きます。病状により翌日以後も点滴・服薬を続けます。

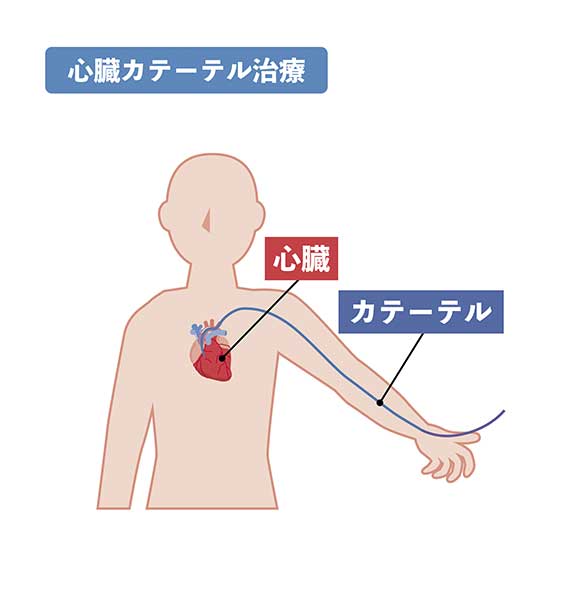

カテーテル治療

この治療は、冠動脈の狭窄あるいは閉塞している箇所をバルーンカテーテルやステントで拡張する方法です。

冠動脈の石灰化が強い場合には、ロータブレーターという石灰化を削り取る器具を用いることもあります。

心臓カテーテル治療の必要性

冠動脈に狭窄や閉塞が存在する場合には、狭心症の原因になる以外にも心筋梗塞をおこし命にかかわることがおきる可能性がありますので、何らかの方法での狭窄や閉塞の治療が必要です。狭窄の程度が軽い患者さんは薬物治療が選択されます。また、狭窄や閉塞が多数の箇所に存在する場合や冠動脈のねもとに存在する場合には冠動脈バイパス手術が適している場合があります。カテーテル治療は局所麻酔で治療が可能で入院期間も通常は3日ですむといった長所がありますが、造影剤を使用するために腎臓の機能の悪い患者さんでは腎機能が悪化する可能性があったり、多数の箇所に狭窄や閉塞がある患者さんでは何度かにわけて治療が必要です。

治療の方法

カテーテルを通常は右手首あるいは右肘の動脈より挿入し、心臓の血管に直接カテーテルをひっかけて行います。ガイドワイヤーと呼ばれる針金で狭窄や閉塞部を通過させた後バルーンカテーテルで拡張します。ほとんどの場合には、その後にステントを呼ばれる金属のチューブを留置します。

ステントは以前からある通常のタイプと数年前より使用が可能となった薬物が塗ってあるタイプのステント(薬物溶出性ステント)があり、患者さんの状態や血管の性状によってステントを選択させていただきます。

狭窄の程度は強い患者さん、血管が閉塞している患者さんや透析を行っている患者さん等では足のつけねの血管より施行します。治療中に脈が遅くなったり、血圧が下がったりする可能性がある場合には、他の場所よりもう1本カテーテルを挿入させていただく場合があります。

カテーテルが心臓の壁にあたる時や、造影剤や薬を使った時、バルーンやステントを膨らませている時などに胸が苦しいなどの症状が出ることがありますが、一時的で心配いりません。検査時間は1-2時間程度ですが、病気の内容により長くなることもあります。

治療の内容

-

01

バルーン形成術、ステント植え込み術

血管が非常に小さい場合やステントが入らないような病変にはバルーン形成術のみで終了する場合もありますが、バルーンのみの場合には、再発(再狭窄)の割合が50%程度と非常に高いため、ほとんどの場合にはステントを留置します。

通常のタイプのステントでは再狭窄率は20%前後で薬物溶出性ステントの場合には10%以下と低率ですが、通常のステントの場合には血液をさらさらにする薬を約1ヶ月のみ服用していただくのに対して、薬物溶出性ステントの場合には最低1年以上の内服が必要となりますので、その後に手術をひかえている患者さんや、出血をしやすい患者さんにはむきませんので、他の手術を予定されている場合等には主治医にお知らせ下さい。

-

02

ロータブレーター

透析患者さん等で冠動脈の石灰化が強い場合にはロータブレーターという石灰化を削り取る器具を用いる場合があります。

治療前後について

- 治療前について

- 検査数時間前の食事は出来ません。検査に行く前、または前日から点滴をします。足のつけねの血管より施行する場合は、検査中・検査後はトイレに行けないので検査前に尿道カテーテルを入れます。普段、服用している薬は中止することがあります。

- 治療後について

- 手から検査を行った場合には、専用のバンドで数時間圧迫しますが、それ以外に特殊な処置は必要ありません。足から行った場合には特殊な器具を使用してカテーテルを抜去しますが検査後は2時間のベッド上安静が必要です。器具が使用できなかった場合には6時間後、医師がカテーテル挿入部位を確認して、問題がないことを確認して歩行が可能です。検査終了時間によっては翌朝までベッド上安静が続きます。病状により翌日以後も点滴・服薬を続けます。